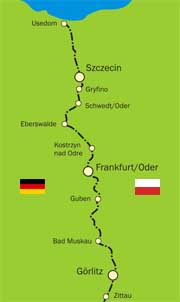

Archives pour les ‘Allgemein’ catégorieDepuis le début, je ne vous souffle mot du fonctionnement du Veloblog et vous ponds petites histoires sur petites histoires, lesquelles sont ensuite traduites en allemand et polonais par une chouette équipe de jeunes motivés, épaulés par un webmaître adorable. Nous ne fonctionnons pas sur le modèle des trois huit mais quasiment. Quand le Veloblog vous pousse… Mais dernièrement, la pause s’imposait : mes capacités à écouter les petites histoires les unes derrière les autres et à vous les raconter joliment étaient épuisées. Il me fallait dormir et trouver un peu de calme. Décision fut prise : à Eisenhüttenstadt, prochaine étape du parcours, je prends une pension et mets les pieds en éventail. Il me fallait déjà atteindre la ville de la sidérurgie, dont on m’avait beaucoup parlée. Edifiée de toute pièce des années 60 à 90 pour devenir le modèle par excellence de la ville socialiste de l’Allemagne de l’Est. Une aventure dont Roswytha, rencontrée en amont à Gross Bademeusel, se souvenait bien : beaucoup de jeunes couples voulaient aller à Eisenhüttenstadt, on y recevait un appartement tout neuf ainsi qu’un travail, souvent à l’EKO Stahl Kombinat. Que demande le peuple ? Ce n’est pas la curiosité qui manquait, mais pourtant, j’ai mis un temps fou à atteindre Eisenhüttenstadt. C’est que je me suis perdue dans les petits jardins ouvriers des bords de l’Oder, en banlieue de la ville. Très chouettes, avec des fleurs, des prunes et des pommes pour qui demande son chemin, sans oublier la petite fierté des propriétaires, les trois cigognes qui, du haut de leur poteau électrique, ne demandent qu’à être photographiées. Joli petit détour après lequel j’atteins enfin le quartier de Fürstenberg. Rien de bien socialiste en apparence. C’est le village qui existait avant qu’Eisenhüttenstadt ne soit construite de toute pièce. Et ici, on ne se sent pas d’Eisenhüttenstadt, comme on me le fait comprendre quand je demande où est le centre de la ville. Et puis de « centre », il n’y en a pas vraiment à Eisenhüttenstadt. Ici, on parle en pâtés de maisons : du pâté 1 au pâté 7. Bref, j’arrive à comprendre que l’office de tourisme est dans la Lindenallee, entre le pâté 1 et le pâté 4. Mon sens de l’orientation a bien eu besoin d’un certain temps d’adaptation, mais nous ne sommes plus à un coup de pédales près… Et c’est de là que je suis atterrie dans la rue jardin, dans le quartier de Schönfliess, l’autre village qui existait aussi avant la construction de la ville socialiste. Là m’attendait une des dernières chambres de libre sur la ville, car nombreux seraient les monteurs et ingénieurs à loger pour le week-end à Eisenhüttenstadt. Je ne connaissais pas ma chance… Après de si belles rencontres, des hôtes tous différents les uns des autres mais toujours si avenants, j’ai eu l’impression de me retrouver chez la sorcière de la rue Mouffetard ! Me demander si j’ai des chaussons avant de savoir comment je m’appelle, me surveiller par-dessus lunettes et journal : tout pour se reposer ! Peut-être que je suis une enfant gâtée par les jours précédents, mais j’en suis quasi venue à regretter les petites histoires et la bonne compagnie, moi qui avais absolument besoin de calme ! Et le pire, c’est que cela vaut bien une petite histoire… celle de la pension de la rue jardin. J’ai promis à cette propriétaire championne de la roublardise de décrire gratuitement sa pension sur notre site en trois langues. Gratuitement ? On se déride, je fais le tour de la propriété. Six chambres, toutes avec télévision et moquette. Salles de bain avec chauffage au sol, etc, etc. Il n’y a pas à dire, tout est clean. Les enfants sont aussi les bienvenus, mais s’ils pissent au lit, vous repayez le matelas. La nuit est à 19 euros (assez cher pour le coin) et trois euros en supplément pour le petit déj. « Vous pouvez écrire quatre euros, car avec l’inflation des prix… », me dit la propriétaire un rien fourmi… Mais finissons ces « histoires de jardins » sur une note plus loquace : les petits jardins ouvrier de la colline de Diehlo (Diehloer Berge), à l’ouest de la ville, méritent vraiment le détour, malgré leurs sentiers quelque peu scabreux pour les VTT-istes débutants (…). En haut de la colline, de la piste de luge, s’offre une vue génialissime sur la ville. De quoi enfin se ressourcer… Super hôtel-restaurant avec terrasse panoramique, mais personne à la réception et surtout, pas un jeune en vue. Même les ados du village ne s’intéressent guère à l’objet. Et pourtant, le maître des lieux, Henry Bergel, ne manque pas d’idées ! C’est en long, en large et en travers que monsieur Bergel m’explique ses idées, espérant me voir remplir jusqu’à la dernière page de mon petit carnet de notes. Après un long prologue sur la symbolique du lieu choisi, à l’embouchure de l’Oder et de la Neisse, entre l’Est et l’Ouest, dans une région qui a besoin de perspectives, il évoque la difficile construction du centre par EKO Stahl en 1996, puis les spéculations des villageois sur le nouveau bâtiment. « Ce fut un peu difficile pour moi quand je suis arrivé, car j’ai dû recruter le personnel pour le centre et l’hôtel-restaurant monté pour financer l’association », m’explique-t-il. « Les candidats n’étaient pas informés et venaient pour des postes de monteurs, de mécanos. Et moi, je cherchais des cuistots et des agents d’entretien. » Une certaine frustration se fit sentir. Monsieur Bergel reconnaît que les relations avec les villageois pourraient être meilleures. Qu’importe, il a bien des autres champs de bataille en tête. Par exemple la construction d’un pont sru la Neisse qui rendrait le centre européen bien plus accessible aux Polonais. Rien qu’un petit pont pour piétons et cyclistes… pas forcément un « bridge of peace » comme il en fut un temps question. Juste un pont. Pour rendre le centre vraiment européen. Car pour l’instant, les lieux sont plutôt calmes, Les 60 lits ne sont pas occupés. Monsieur Bergel me fait comprendre que la structure, comprenez le personnel à savoir cinq employés et cinq apprentis, n’est pas suffisante pour accueillir des camps de vacances. « ce serait too much ! » Et d’embrayer sur un autre concept, celui de l’unité de la région, côté allemand comme côté polonais. Ici et là, il n’y a plus d’industrie et l’agriculture ne marche pas. Par contre, la nature est magnifique. C’est là qu’il faut faire quelque chose, dans le tourisme. Et d’ajouter que la région est comparable à la Bavière des années 60 en ce qui concerne le tourisme. Une vraie boîte à bonnes idées, ce monsieur Bergel ! Mais la réalisation en semble difficile. Il me parle bien d’une fête annuelle pour les enfants des deux pays, d’une fête de l’embouchure renforçant aussi la cohésion régionale et du partenariat instauré entre les villages voisins. Et quand j’ajoute que je trouve ca maigre comme utilisation des locaux, il ajoute que des séminaires pour entreprises se déroulent dans les salles de l’établissement. Avant tout des séminaires d’entreprises allemandes. Et puis les cyclotouristes de passage, bien sûr. Bref, le centre européen inauguré en l’an 2000 reste en devenir. Peut-être que la construction d’u pont et l’entrée dans l’espace Schengen de la Pologne amèneront des Européens à s’y rencontrer ? Neuzelle, petite ville d’environ 1500 habitants se trouve à mi-chemin entre Ratzdorf et Eisenhüttenstadt, un peu plus à l’intérieur des terres. Inhabituelle y est la juxtaposition de l’Eglise protestante et catholique. Incontournable y est le couvent cistercien de plus de 500 ans d’un baroque à première vue époustouflant : on ne sait où donner de l’oeil. Et puis en y regardant bien, on remarque que tout ce marbre n’est que revêtement simulé, que la pierre n’est parfois que du bois savamment travaillé. Personnellement, c’est cet art de paraître qui m’a fascinée… pour le reste, à chacun de juger. C’est en tout cas le dit couvent, dont le contraste est grand par rapport aux autres maisons dans l’ensemble assez modestes, qui assure l’afflux de touristes. A moins que ce ne soit la brasserie du couvent, la dernière de la sorte dans le land de Brandebourg, qui depuis plus de 400 ans approvisionne les villages voisins en bière. Difficile ici de sortir des sentiers battus par les touristes. Un petit détour par l’office de tourisme ne m’en apprendra pas davantage. De projet germano-polonais, il n’y aurait que le lycée de la ville. Le seul où les élèves peuvent apprendre le polonais. Mais seulement si les parents peuvent se le permettre, car l’établissement est privé. Fin de journée : je raccompagne Vivien à la gare et m’en retourne chez les Schulze. La famille est si harmonieuse, je préfère passer l’orage annoncé pendant la nuit en leur compagnie plutôt que de me remettre en chemin ! En passant, je ne peux que conseiller de pédaler à la nuit tombante, c’est le meilleur des moments pour voir toute sorte d’animaux. Dernière rencontre en date : de jeunes cerfs qui essayaient leurs mini bois sur la piste cyclable à l’entrée de . L’un d’entre eux est venu me saluer de près, mais je vous avoue qu’à moins de deux mètres de distance, je n’ai pas osé utiliser l’appareil-photo… Monsieur Budras m’avait bien expliqué qu’autrefois, l’état allemand avait prié les habitants de ne plus habiter si près des rives de l’Oder, aujourd’hui côté polonais : les inondations étaient trop fréquentes et les subventions trop importantes. Résultat, les villages de Krzesin, Bytomiec et Miłow sont un peu plus reculés dans les terres. Mais tout de même, un ferry permettait de passer l’Oder et de se rendre à Ratzdorf. Le grand-père de la famille Schulze me montre sur la carte : un ferry pour passer l’Oder et un autre pour passer la Neisse, reliant lui Ratzdorf à la commune de Kosarzyn, juste de l’autre côté de la Neisse. Le grand-père connaît bien le coin. Il est lui-même né à quelques kilomètres de Kosarzyn, à Łomy. « De l’autre côté, il y a un joli lac, avec un camping. Il n’est pas en très bon état, mais on peut y manger des glaces et des saucisses jusqu’à plus faim. » Les Schulze se rendent de temps en temps de l’autre côté. Parfois sans faire le détour par les postes-frontière de Guben-Gubin au sud ou de Francfort sur l’Oder-Słubice au nord. Ils empruntent alors le bateau affrété pour la messe œcuménique qui a lieu au pied de la croix de la rencontre (« Kreuz der Begegnung »). La fameuse croix a été plantée en septembre 2003 au bord de la Neisse, côté polonais, non loin de l’embouchure. Les Allemands ont fourni la croix et les Polonais le socle. Quant à l’emplacement, il aurait été choisi ainsi car les autorités polonaises faisaient moins de manière que les allemandes. Comprenez moins de formulaires à remplir. C’est que me raconte entre autres la grand-mère de la famille Schulze. La coopération entre l’Eglise protestante côté allemand et l’Eglise catholique côté polonais est un premier pas. Mais déjà, les réflexions vont plus loin et les avis se partagent sur la construction d’un pont pour piétons et cyclistes sur la Neisse. C’était il y a dix ans, mais monsieur Budras s’en rappelle bien des inondations de 1997, lui qui habite près de l’embouchure de la Neisse et avait fait reconstruire sa maison en 1996 pour l’agrandir à la taille de sa famille. « L’Oder a toujours eu des hauts et des bas », me raconte-t-il. « En 1930, en 1947 et la Neisse en 1958. Mais rien de comparable avec 1997. » Il m’explique que normalement, le niveau des deux cours d’eau n’augmente pas en même temps à Ratzdorf, que la Neisse, plus rapide, précède toujours l’Oder, plus large et méandreuse, et qu’ainsi le niveau de l’eau s’autorégule de soi-même. Mas en 1997, ce fut toute une autre histoire. Les inondations du siècle, comme le mentionne le petit recueil que Katrin m’avait remis la veille. Les deux dépressions « Xolska » et « Zoe » se sont rencontrées non loin de là où l’Oder prend sa source et y ont déversé quelque 50 à 70 litres d’eau par mètre carré. Même une nature intacte n’aurait probablement pas empêché la catastrophe. « En République Tchèque, dans les montagnes Riesengebirge où il a plu, beaucoup de forêts ont été dévastées, victimes des pluies acides issues des usines chimiques. Mais je ne pense pas que les arbres auraient réussi à absorber toute l’eau en 1997. » Mi-juillet, la petite maison au milieu de l’eau qui affiche le niveau de l’eau ne cesse d’afficher un niveau plus haut. 6,09 mètres au lieu d’une moyenne de 2,50 mètres : le 17 juillet, les villageois commencent à vraiment se faire du soucis. Le niveau n’a pas l’air de vouloir baisser. La maison de la famille Budras a déjà les pieds dans l’eau. « Il n’y a pas de digue à Ratzdorf parce que jusqu’à la fin des années 50, les bateaux s’arrêtaient ici pour être réparés au chantier naval du village. » Et de m’expliquer en passant l’histoire de Ratzdorf, village de plus de 750 ans. « La commune dépendait du couvent de Neuzelle, à une dizaine de kilomètres d’ici, et se composait d’un mélange de mariniers et de fermiers. La pêche jouait un grand rôle et puis, vers 1800, le transport vers Cottbus et Guben des matières premières pour la fabrication de tissus aussi. Jusqu’en 1945. ». Ensuite, comme me l’avait déjà expliqué Katrin la veille, la commune s’est agrandie, accueillant pas mal d’Allemands « de l‘autre côté » ayant dû quitter leur demeure sur ordre des soldats russes. Comme monsieur Budras. Après la guerre, une vingtaine de personnes travaillaient encore au chantier naval du village, là où aujourd’hui des hôtels accueillent les touristes. « Et ici, c’était la maison où le personnel des bateaux passaient la nuit », m’explique monsieur Budras. « C’est la troisième maison construite sur le terrain. La première maison a brûlé et la seconde reconstruite en 1948, toujours pour héberger le personnel des bateaux pendant les réparations, a laissé la place à celle-ci en 1996. Nous avons reconstruit pour pouvoir accueillir toute la famille. » Le terrain appartient aux Budras depuis 1961. Après la fin du chantier naval, les terrains voisins, eux, furent d’abord utilisés pour une coopérative de production agricole, tournant autour du poisson et des vaches. Avant de devenir aujourd’hui des hôtels. Une terrasse ensoleillée dans le jardin de la famille Schulze. Eva Schulze a préparé un délicieux déjeuner et attend, avec son mari, Charlotte, qui traverse quelque peu nerveuse le jardin soigné de la famille. La jeune française s’était retrouvée la veille au soir devant la porte du jardin et avait raconté son projet. Qu’elle parcourait la région Oder-Neisse et qu’elle cherchait des gens et des histoires intéressantes. La famille Schulze est interessante. Et Ratznorf aussi. Charlotte glanne. Cherche un endroit où passer la nuit, des projets germano-polonais. Mercredi soir, elle était tellement fascinée par le paysage, par la lumière – idéale – par le soleil qui se couchait lentement à l’horizon, qu’elle ne s’est mise que très tard à chercher un endroit où dormir. Pas à pas, elle présente son projet. Elle demande à rencontrer les connaisseurs des lieux, s’il n’y a pas une place dans le jardin pour planter sa tente, et, avec un peu de chance, elle atterrit sur une terrasse comme celle des Schulzes. Mais Charlotte est un peu stressée. Elle doit se dépêcher de mettre les textes de la matinée en ligne. Ce n’est pas si facile car la connexion Internet n’est pas aussi bonne à la campagne qu’à la ville. Et puis ses hôtes l’attendent pour déjeuner… Avec beaucoup de bonne humeur et une pincée de charme à la française, Charlotte parvient à fasciner ceux qu’elle rencontre. Elle écoute toujours, pose des questions et rit. Pas un rire faux, non, elle prend vraiment plaisir à écouter les gens. Et quand on la voit sur son vélo, parcourir les magnifiques paysages de l’Oder-Neisse, on est loin de s’imaginer toute la coordination et toute la force que demande ce projet. Avec beaucoup de courage, d’optimisme et de confiance en ceux qu’elle rencontre sur place, elle découvre la région et permet, en décrivant son aventure et en la publiant en ligne en trois langues, à des milliers de personnes de découvrir avec elle. Ratzdorf, c’est le village de quelque 300 habitants où nous avons fait étape, Vivien et moi. Après un peu de porte à porte pour trouver un toit, nous voici accueillies par la famille Schulze. Katrin Schulze connaît bien l’histoire du village, nous avait-on dit. Mais en fait, c’est toute une famille qui a des histoires à nous raconter. Quatre générations sous un même toit et une bonne entente exemplaire : impressionnant et séduisant ! Nous passons la soirée avec des jeunes du village, rassemblés par Katrin. On parle de pêche, du permis de conduire bien utile pour sortir du village, du service militaire ou civil à choisir après le bac, des écoles du coin qui proposent d’apprendre le russe plutôt que le polonais et encore de pêche. Quand la Pologne sera dans Schengen, ces jeunes pourront aller en bateau de l’autre côté. Mais pour pêcher, il faut un permis de pêche, en Allemagne comme en Pologne. Il n’existe pas encore d’association germano-polonaise de pêche, mais peut-être que cette jeunesse prendra la relève ? La lumière se fait rasante, le soleil descend et le vent s’apaise : début de soirée idéal pour découvrir l’embouchure de la Neisse, là où elle rejoint l’Oder, déjà si large. Paysage inoubliable. Ici et là, quelques pêcheurs. D’une rive à l’autre, la conversation s’installe avec l’un d’entre eux. Ca mord ? Ah oui, si j’arrive à vous pêcher… Rien de bien sérieux. Et pourtant, d’un coup, je prends conscience de l’absurdité de la situation. « Dites-moi, monsieur, vous êtes en Pologne ? » Eh oui, de l’autre côté, c’est la Pologne. A quelques brasses de là. Frontière absurde. Mais bien réelle. Si vous vous rendez à Ratzdorf, on vous racontera certainement l’histoire de ce touriste allemand qui, après s’être baigné dans la Neisse, en est ressorti de l’autre côté, côté polonais. Un pied sur la rive et hop, le voici emmené au poste par des policiers polonais sortis de derrière les buissons ! Deux jours de rétention et une amende en plus. De quoi agrémenter les souvenirs de vacances… et prendre plus au sérieux cette fameuse frontière ? A 75 ans, Irmgrad Schneider a certes les cheveux blancs, mais c’est bien tout ! Pleine de jugeotte et d’énergie, cette petite dame m’explique les activités de son association « Pro Guben » dans toute leur complexité. Un vrai bric-à-brac de bonnes idées et d’engagement ! Tout a commencé en 1994 par la rencontre d’un Anglais venu manifester contre l’engloutissement du village d’Horno par la mine de charbon de Jänschwalde (nous y revoilà !). D’un coup madame Schneider s’est elle aussi mis à remettre en question la légitimité des déserts qui s’étendent de Cottbus à la frontière : « maintenant que la réunification a eu lieu, nous pouvons nous tourner vers d’autres sources d’énergie que le charbon. » Et pour la présidente de Pro Guben e.V., il s’agit même d’un devoir pour la région : « Il n’y a plus autant d’industries qu’auparavant, la région doit renouveler ses infrastructures. Et de quoi ont besoin les habitants ? De manger, de boire et d’avoir de l’énergie, de l’électricité. » De là, la création de l’association. De là les multiples activités chapotées par madame Schneider. Un simple exemple : celui des pommes de Guben. Pourquoi devraient-elles finir sur un tas de composte alors que les habitants remplissent leurs chariots de briques de jus de pommes dans les supermarchés ? Gaspillage. Tout un système a été mis en place, invitant les fermiers, jardiniers et autres propriétaires de pommiers à déposer leurs pommes en un lieu commun. De là, les fruits sont transportés ensemble vers le pressoir et chacun peut acheter á moindre coût le jus produit. Transport en commun, réduction des émissions de CO2. Mais madame Schneider ne s’arrête pas là : pourquoi ne pas en profiter pour répertorier les différentes sortes de pommes de la région, comparer les variétés d’autrefois et d’aujourd’hui ? Un catalogue a été mis en place en 2003. Plus de 400 variétés y sont actuellement répertoriées, dont la fameuse Warraschke de Guben. L’occasion également de remettre sur pied la société des experts de la pomme, la « pomologische Gesellschaft », qui existait déjà il y a 200 ans. « Et pour la fête de la pomme, pour la fête de la ville, nous avons aussi préparé des costumes traditionnels. C’est la partie de nos activités qui nous permet d’alléger un peu le poids du quotidien. » La confection des costumes amène madame Schneider à me raconter la coopération de Pro Guben e.V. avec les habitants de Gobin. « Nous connaissons quatorze dames de Gobin, elles nous accompagnent régulièrement lors des expositions et chantent à merveille des chansons polonaises, les gens sont ravis ! ». Et de me montrer les photos d’une journée passée à Berlin, dans le quartier de Britz. Toutes ces dames s’y sont rendues en costumes d’époque : 1787 pour la floraison des pommiers, 1846 pour la première liaison ferroviaire entre Guben et Berlin, 1850 pour l’industrie du chapeau, etc. « Nous étions de vraies stars, tout le monde nous photographiait ! », dit en riant madame Schneider. Le travail entre Allemands et Polonais, entre habitants de Guben et de Gubin lui tient à cœur. « Quand les Polonais nous ont dit qu’ils aimeraient bien aussi connaître un peu plus l’histoire de leur ville, nous avons organiser des traductions pour leur petit musée », m’explique encore madame Schneider, me montrant un panneau relatant la vie de Hugo Jentsch, personnalité locale qui avait ouvert le musée de la ville en 1913, aujourd’hui côté polonais. Le travail avec les Polonais et les énergies renouvelables sont les deux dadas de madame Schneider, on le comprend vite. Fascinée, j’écoute la septuagénaire me parler des nouvelles techniques d’agriculture et de production d’électricité tournées vers la protection de l’environnement. « Nous mettons par exemple l’accent sur le brûleur de biomasse de Preschen », me dit madame Schneider. « Et nous expliquons aux fermiers de la région qu’ils ne perdent ni travail ni argent s’ils sèment des plantes à brûler. » La résonance reste encore faible dans la région. Beaucoup ont peur de perdre leur travail si la mine de charbon arrête de creuser. Mais madame Schneider ne manque pas d’énergie : tous les mercredi, de 9 à 12 heures, tout un chacun est invité dans la Gasstrasse numéro 8, à Guben pour poser ses questions, apporter ses idées et en savoir plus. Pourquoi pas aussi pour donner un coup de main à cette petite dame si dynamique qui inscrit Guben-Gubin au championnat fédéral d’énergie solaire et qui veut maintenant participer au jardin européen de la région culturelle 2013. Des 10 ans après les inondations de la région, madame Schneider n’a pas eu le temps de m’en parler, mais elle sera certainement parmi nous le 11 août prochain, à Francfort sur l’Oder-Słubice, pour nous raconter « ses petites histoires », comme elle dit. Peut-être aurez-vous à votre tour la chance de connaître cette boule d’énergie? C’est sur les recommandations de madame Geilich, responsable de l’Office de tourisme de Guben, que je me suis permis de sonner à la porte d’Andreas Peter. Et là, oh surprise, quand je raconte mon histoire de Veloblog, de rencontre avec l’habitant pour connaître la région, Andreas ne semble pas vraiment chercher le pourquoi du comment et ouvre grand sa porte. Il doit bien encore trier quelques livres datant de la RDA qu’il voudrait vendre sur Ebay, mais après m’avoir offert un café, il m’emmène de suite dans les rues de Gubin. Gubin est la partie polonaise de la ville double. Là où se trouvait le centre de la commune autrefois. Avant la guerre et la frontière. Toute une histoire que me raconte Andreas en large et en travers. Tout commence par l’incontournable Eglise de la ville et Eglise principale (Stadt-und Hauptkirche), silhouette de la ville, située juste derrière le poste frontière pour piétons. Une Fondation polonaise et une association de soutien allemande travaillent ensemble pour restaurer l’édifice. « Pas toujours facile d’intéresser les Allemands pour l’Eglise », m’explique Andreas. « Beaucoup pensent qu’elle est de l’autre côté, que c’est aux Polonais de s’en occuper. » Mais pas une raison pour baisser les bras : dernièrement, mon hôte a écrit un livre sur l’histoire du bâtiment. En allemand. La version polonaise, elle, est en cours d’élaboration. « Lorsque les Russes sont arrivés, les Allemands ont brûlé les documents compromettant dans l’Eglise. C’était en avril 1945. Le toit a disparu et les fenêtres ont fondu. » Aujourd’hui, doucement mais doucement, la cathédrale reprend forme. Mais les coûts sont élevés. Andreas me montre les restes des fortifications de la ville : une grosse tour du XVème siècle, mais aussi une porte et un pan de mur. Ces derniers ont été reconstruits il y a environ 150 ans. Mais la disparition des maisons voisines leur apporte une certaine ancienneté. C’est que même si on reconnaît encore les anciennes structures, avec par exemple les avenues passant là où se trouvait la fosse entourant la ville, cette dernière a disparu à 80% lors de la Seconde Guerre mondiale. La division de la ville qui s’ensuivit fut brutale. « C’était le 20 juin 1945, encore avant le traité de Potsdam », me raconte Andreas. « Les soldats ont demandé aux Allemands de prendre leurs cliques et leurs claques et de partir de l’autre côté de la Neisse, leur arrachant parfois leurs objets de valeur. » Et me montrer les restes du pont de bois permettant autrefois de passer la Neisse. L’histoire se laisse raconter à tout coin de rue. Là, les restes d’un monument à la gloire de l’Empereur Guillaume 1er. Là, un monument rappelant l’emplacement de la synagogue disparue en 1938, issu d’une coopération des municipalités allemande et polonaise et de l’initiative d’Andreas (1998). Et un peu partout, les traces des industries longtemps dominantes dans la ville, la fabrication de chapeaux et de tissus. Andreas me raconte la fortune de Friedrich Wilke, devenu prospère pour avoir inventé le traitement des chapeaux évitant qu’ils ne deviennent tout plats par temps de pluie – et de mimer les chapeaux tout plats. L’usine Wilke qui vit le jour dans les années 1860, a continué de fonctionner du temps de la RDA mais ne survécut pas à la réunification. Comme beaucoup. « Il y a autour de 20% de chômage dans la région, mais c’est sans compter tous ceux qui sont partis chercher du travail ailleurs », commente Andreas. Après la Seconde Guerre mondiale, un des gros employeurs de la région était l’usine de fibres chimiques. Quelques 7200 personnes y travaillaient en 1989, m’apprendra par la suite la 85ème question du petit quiz sur la ville offert par Andreas. Un accord entre Guben et Gubin permettait aux Polonais de venir travailler à l’usine en bus. Un geste de Wilhelm Pieck, le premier président de la RDA, aux habitants de Gubin, où on peut aujourd’hui encore admiré la façade toute verte de sa maison, non loin d’un poste de police abandonné. Mon guide est quasi incollable. C’est qu’Andreas est un passionné de l’histoire de la ville et de la région. Il écrit des livres, publie des cartes sur les environs et confectionne même des calendriers à partir d’anciennes prises de vue. Historien de formation, il a monté sa propre maison d’édition, la Niederlausitzer Verlag. C’est ce qu’il m’explique lors du dîner autour d’un verre de vin. Nous sommes attablés au bord de la Neisse, avec le kit jardin et panier pique-nique d’Andreas. Magie de la simplicité et vue panoramique. De l’autre côté, de jeunes Polonais s’essayent à la pêche. Quelques mètres plus loin sur notre droite, le poste frontière. A gauche, l’île « Schützeninsel ». Située côté polonais, un nouveau pont la reliera bientôt à la rive allemande. Un petit pas pour présenter Guben-Gubin comme une entité? |