|

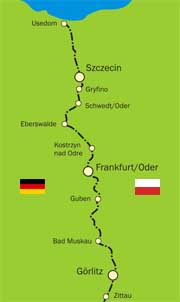

Ernst Thälmann. Qui ne connaît pas le nom de cette victime du régime nazi, chef du parti communiste allemand (KPD) arrêté par les nazis en 33 à la suite de l’incendie du Reichstag puis exécuté en 44 au camp de concentration de Buchenwald ? En ex-RDA, Ernst Thälmann faisait figure de héros et plusieurs villes portaient son nom, dont la cité voisine de Ziltendorf, la « Thälmannsiedlung ». La commune de quelque 220 habitants date de l’après-guerre. Elle fut construite en 1949 d’après l’instruction 209 de l’administration militaire russe pour offrir un toit aux déplacés arrivant de l’Est. « Tout était ravagé par les va-et-vient du front germano-russe. Il ne restait pas grand chose du domaine et de la grosse propriété d’avant-guerre dont les pierres ont entre autres servi à bâtir la nouvelle cité », raconte Werner Bode. Werner Bode de la Thälmannsiedlung : toute une histoire qui plairait bien aux camarades de l’Humanité ! C’est que Werner est un « Wessi », un Allemand de l’Ouest, au parcours atypique. Son papa ayant disparu à l’issue de la seconde Guerre mondiale, c’est par ses grands-parents qu’il fut élevé. « Mon grand-père a fait de moi un communiste et un vrai ! », me dit Werner. Dans sa jeunesse, il a fait partie des FDJ, l’organisation de jeunesse du parti communiste allemand, le KPD, alors interdit en Allemand de l’Ouest. « Nous avions distribué des flyers pour protester contre la politique du gouvernement d’alors », m’explique-t-il. Et d’ajouter en passant que c’est toujours le même cirque, que c’est celui qui a de l’argent qui a la démocratie et qu’il faut arrêter de dire que le socialisme ou le communisme sont des idéologies en faillite car de toute façon, aucun pays n’en a fait l’expérience, ni l’URSS, ni la RDA. Et de revenir à sa propre histoire : « mis en accusation pour être en désaccord avec la politique menée, quatre semaines de prison et cinq ans de liberté sous surveillance m’attendaient. J’ai pris mes cliques et mes claques et suis parti en RDA. » C’était en 1954. Et jusqu’en 1999, Werner Bode n’a plus remis les pieds en Allemagne de l’Ouest. « Rien n’a changé, c’est à désespérer ! », résume-t-il en quelques mots, haussant les épaules. Il préfère se rappeler du bon temps en compagnie de Peter et m’expliquer le développement de la cité Thälmann où il a emménagé avec son épouse en 1962. Le tout autour d’un repas du soir improvisé, avec cornichons du jardin – « Schnellgurken » me dit sa femme – et une soupe de fruits froide ou « Kaltschale », un produit populaire du temps de la RDA… Peter, je l’ai rencontré à Ziltendorf, à une dizaine de kilomètres au nord d’Eisenhüttenstadt, là où je voulais prendre mon café du matin. Les cafés du village étaient encore fermés, alors quand Peter m’a proposé d’en prendre un dans son jardin… il ne fallait pas s’attendre à ce que je dise non ! Sous le soleil matinal, je lui explique le projet du Veloblog. Laisser les habitants me raconter leurs petites histoires sur la région, avec un accent porté sur les relations germano-polonaises. « Ah, tu vas pouvoir écrire un bestseller ! » me lance Peter, les yeux rieurs derrière ses lunettes. C’est que des histoires, Peter en a vraiment des bonnes. Il a aussi l’art de les raconter pour qui sait l’écouter. Car les Polonais, Peter, il connaît : « Tous des roublards, ils te démontent une voiture pour lui faire passer la frontière en format poche et la remontent de l’autre côté pour la revendre ! ». Les choses sont dites. Mais n’allez pas mal les comprendre, non, les Polonais sont les meilleurs ingénieurs du monde, « ils savent y faire ». Idem pour l’essence : « Ils font des mélanges et te diluent tout ça. Et ça marche car les Allemands sont assez stupides pour faire des kilomètres et remplir leur réservoir à 10 cents moins cher du litre ! » Peter n’a pas la langue dans sa poche. Et depuis qu’il a passé quatre mois à Radnica, en 1995, des histoires, il peut en raconter ! Tout a commencé lorsqu’il a voulu se rendre en vélo à Urad, village polonais en face d’Aurith, de l’autre côté de l’Oder. Ce ne fut pas si simple, il a dû s’y prendre à trois reprises avant de trouver le bon chemin. « Tu penses que c’est tout près, juste de l’autre côté, mais en fait, tu dois faire un de ces détour ! » Et de me raconter ses impressions d’alors : « En Pologne, ils sont 20 à 30 ans en arrière, avec des décharges sauvages dans les forêts comme chez nous, du temps de la RDA. » Peter me peint les lieux : les « skleps », le « konsum », les hommes au chômdu qui boivent du vin pas cher pour passer le temps et mendient le nouveau venu. « C’est qu’en Pologne, t’as pas de système social comme ici pour repêcher les gens. T’as des très riches et des très pauvres. Et la différence, nom de Dieu, bah elle est grosse, la différence ! » Peter me pale d’une villa toute pimpante, non loin du konsum aux alcolos. « Quand je suis passé, une dame est sortie dans le jardin, toute élégante, habillée comme une Française. J’ai cru qu’elle sortait du Moulin Rouge ! » Puis Peter enchaîne sur son intégration à Radnica. Sans transition. Il me raconte ses premières aventures en Pologne. « J’avais bu avec les dames du chemin de fer et sur le chemin du retour, tzac, ils sont venus me cueillir et m’ont pris mes papiers ! » Peter se réveille à l’hôpital. La police locale essaye de le persuader qu’il s’est fait renverser par une voiture, mais non, Peter veut retrouver les « gangsters ». « Et nous voilà partis à la chasse aux bandits dans la vieille Dacia des policiers, t’aurais vu ça ! Nous devant et une cage pour les bandits, juste derrière ! » Finalement, le dossier est resté dans le placard, l’ambassade allemande de Varsovie ne devait pas forcément être mêlée à tout ça. « On s’est arrangé et après, j’étais respecté par les gars du coin. » Sans papier et avec trente cents en poche, Peter est resté quatre mois à Radnica. « Je donnais un coup de main aux champs et j’avais toujours mon linge de laver, à manger et une petite chambre, me raconte-t-il avant de s’exclamer : « C’est qu’ils ont l’art de planter les patates là-bas ! Le bourrin n’y voyait plus, la machine était moitié dévissée et le chauffeur bien imbibé ! » Mais oui, c’était du bon temps. Ca c’est sûr ! Pourtant, Peter a décidé de rentrer. Même s’il n’a pas de travail en Allemagne. Même s’il n’avait toujours pas de papier. Un ami polonais lui propose de lui faire passer la frontière à Guben-Gubin dans le coffre de sa Mercedes. Pour vingt deutsche marks. Peter accepte, il n’a pas trop le choix et il veut bien rentrer. Et puis changement d’avis : à l’approche du poste-frontière, il ne monte pas dans le coffre mais va directement vers les douaniers. Pour s’arranger. Comme d’habitude. Le Polonais est d’accord. Si l’Allemand est d’accord. Petite navette entre les deux. Acquiescement de la tête. C’est ainsi que Peter est rentré au pays ! Et il n’hésite pas à accueillir une jeune Française dans son jardin pour raconter toutes ses aventures. C’est que Peter, il a vraiment le cœur sur la main : du café à volonté et puis finalement, il me propose même d’inaugurer sa tente toute rose bonbon. De quoi me réconcilier avec les jardins ! C’était prés d’une petite maison, toute petite, au bord de l’Oder, un peu au nord d’Eisenhüttenstadt, dans un pâturage à l’herbe foisonnante. Là, à l’abri des regards, profitant du calme de la nature après une excellente soirée, je me suis retirée dans ma micro-tente. La place est idyllique, mais apparemment, je ne suis pas la seule sur le coup ! J’entends des petits bruits derrière la porte de mon humble demeure. Ah, voici mon imagination qui repart pour un tour ! Des loups ? Un lecteur du Veloblog m’a bien évoqué leur présence dans la région frontalière, mais c’était plus au sud, au sud de Bad Muskau… peut-être une lignée méconnue de dinosaures ? Je me décide à ouvrir ma tente histoire de jeter un coup d’œil au dehors et de me persuader que je suis bien la seule à occuper les lieux. Et j’ai beau me frotter les yeux, ils ne s’effacent pas du paysage, ces trois sangliers ronchonnants. Et vus du sol, ils ont vraiment l’air énormes ! Je serre les fesses. Pas très fière dans ma micro-tente… Reste à miser sur le bon voisinage et la cohabitation pacifique, en espérant ne pas avoir planté la tente sur quelques glands délicieux… M’en remettant au bon sens de cette petite troupe, j’ai fini par fermer les yeux… me laissant ensuite régulièrement réveiller par les hélicoptères tournoyant dans le ciel pour surveiller la région frontalière… Seraient-ils arrivés après la bataille ?

Essayer de comprendre la structure de la ville en la parcourant en vélo, c’est déjà quelque chose ! D’un pâté de maisons à l’autre, d’une cour intérieure à une autre, on s’y perd. Ici des blocs en rénovation, là en démolition. Les uns sont remplis pour mieux vider les autres. On suit le « chemin des pionniers » et arrive devant un ensemble d’écoles. Tout y est, la crèche, la primaire, le collège et le lycée, sans oublier les écoles professionnelles. Mais la plupart sont fermées. Et pas seulement parce que ce sont les vacances d’été. Non, parce que les jeunes viennent à manquer. Même chose pour les commerces de proximité, au milieu des blocs. Eux ne résistent pas à la concurrence du City Center, centre commercial surdimensionné de la ville, datant des années 90. Après la réunification. C’est ce que m’explique Carmen Schönfeld dans le jardin du musée sur la RDA, lui aussi jardin d’enfants avant d’être rénové et d’ouvrir ses portes au public en 1993. « L’initiative revient à l’historien Dr. Andreas Ludwig. Nous voulions présenter la RDA à ceux qui ne l’ont pas connue. » Lors de l’ouverture du musée, seulement trois ans après la chute du Mur, les réactions étaient mitigées. Les uns, plutôt sceptiques, se demandaient pourquoi leur quotidien faisait subitement l’objet d’un musée. Les autres, plus curieux voire « ostalgiques », sont venus se ressourcer, déçus de l’Ouest. « Nous avons d’anciens militants qui viennent réclamer plus de propagande dans le musée. Ce sont ceux qui ont oublié les mauvais côtés de la RDA, le mauvais fonctionnement économique du système. » La collection des quelque 100 000 objets rassemblés reçoit surtout la visite d’Allemands. Et de Scandinaves. Mais guère de Polonais. « C’est dommage mais peut-être que quand la frontière aura disparue… » Madame Schönfeld a bon espoir. Et de renchérir : « un visiteur polonais m’a une fois posé des questions sur le musée parce qu’il voulait faire la même chose en Pologne », m’explique-t-elle. « Les produits n’auraient pas été tellement différents dans nos deux pays, seulement la politique. » Et de prendre le temps de m’expliquer le pourquoi du comment de la ville en ce dimanche ensoleillé. Des premières baraques des années 50 où logèrent les employés de l’Eko Stahl Kombinat, l’usine sidérurgique implantée sur les bords de l’Oder, jusqu’aux derniers blocs de maisons, le « pâté de maisons numéro 7 », construit à la fin des années 80. « Jusqu’en 1961, la ville s’appelait Stalinstadt, la ville de Staline. Et puis Eisenhüttenstadt… C’était une ville des rêves pour beaucoup, avec du travail et des nouvelles maisons. » La région était alors encore marquée par les destructions dues à la présence du front entre soldats allemands et russes. La ville serait née ici en raison de l’usine qui attirait beaucoup de main d’œuvre, souvent des déplacés venus de l’est, de la Pologne d’aujourd’hui. « Et l’emplacement de l’usine, lui, a été décidé en fonction de l’Oder qui permettait alors de transporter facilement les matières premières comme le coke depuis la Pologne et la République Tchèque par voie fluviale. » Aujourd’hui, difficile d’imaginer tout ce fourmillement industriel. La plupart des petites et moyennes entreprises de la ville ont mis la clé sous la porte peu après la réunification. « C’est l’économie de marché, dit madame Schönfeld. « Les habitants n’y ont pas pensé à l’époque, mais en achetant les produits de l’ouest, ils ont aussi décidé du sort des produits de l’est. » Et de m’expliquer combien il est difficile de nos jours de trouver un travail dans la région : « Beaucoup sont Hartz IV. Et les jeunes quittent la région pour travailler, vous pouvez le voir les week-ends et jours fériés aux plaques d’immatriculation des voitures. Parfois même, la famille suit pour retenter sa chance ailleurs. » Bref, le slogan d’antan d’Eisenhüttenstadt « les habitants sont aussi jeunes que leur ville » s’est quelque peu périmé. La commune a perdu un cinquième de sa population depuis 1989. Plus de décès que de naissances. C’est ce que je peux lire dans les archives du quotidien local « Märkische Oderzeitung » que madame Schönfeld met si gentiment à ma disposition. La restructuration du paysage urbain s’impose comme thématique communale. Rénover ou démolir ? 3500 habitations devraient être détruites d’ici 2015. et 1500 rénovées d’ici 2013. Eisenhüttenstadt sera-t-elle un jour de nouveau aussi resplendissante qu’autrefois ? Le rêve de plus d’un habitant. Et la chance pour les férus d’architecture et autres curieux de découvrir en traînant la rue un petit morceau d’histoire de RDA ! Depuis le début, je ne vous souffle mot du fonctionnement du Veloblog et vous ponds petites histoires sur petites histoires, lesquelles sont ensuite traduites en allemand et polonais par une chouette équipe de jeunes motivés, épaulés par un webmaître adorable. Nous ne fonctionnons pas sur le modèle des trois huit mais quasiment. Quand le Veloblog vous pousse… Mais dernièrement, la pause s’imposait : mes capacités à écouter les petites histoires les unes derrière les autres et à vous les raconter joliment étaient épuisées. Il me fallait dormir et trouver un peu de calme. Décision fut prise : à Eisenhüttenstadt, prochaine étape du parcours, je prends une pension et mets les pieds en éventail. Il me fallait déjà atteindre la ville de la sidérurgie, dont on m’avait beaucoup parlée. Edifiée de toute pièce des années 60 à 90 pour devenir le modèle par excellence de la ville socialiste de l’Allemagne de l’Est. Une aventure dont Roswytha, rencontrée en amont à Gross Bademeusel, se souvenait bien : beaucoup de jeunes couples voulaient aller à Eisenhüttenstadt, on y recevait un appartement tout neuf ainsi qu’un travail, souvent à l’EKO Stahl Kombinat. Que demande le peuple ? Ce n’est pas la curiosité qui manquait, mais pourtant, j’ai mis un temps fou à atteindre Eisenhüttenstadt. C’est que je me suis perdue dans les petits jardins ouvriers des bords de l’Oder, en banlieue de la ville. Très chouettes, avec des fleurs, des prunes et des pommes pour qui demande son chemin, sans oublier la petite fierté des propriétaires, les trois cigognes qui, du haut de leur poteau électrique, ne demandent qu’à être photographiées. Joli petit détour après lequel j’atteins enfin le quartier de Fürstenberg. Rien de bien socialiste en apparence. C’est le village qui existait avant qu’Eisenhüttenstadt ne soit construite de toute pièce. Et ici, on ne se sent pas d’Eisenhüttenstadt, comme on me le fait comprendre quand je demande où est le centre de la ville. Et puis de « centre », il n’y en a pas vraiment à Eisenhüttenstadt. Ici, on parle en pâtés de maisons : du pâté 1 au pâté 7. Bref, j’arrive à comprendre que l’office de tourisme est dans la Lindenallee, entre le pâté 1 et le pâté 4. Mon sens de l’orientation a bien eu besoin d’un certain temps d’adaptation, mais nous ne sommes plus à un coup de pédales près… Et c’est de là que je suis atterrie dans la rue jardin, dans le quartier de Schönfliess, l’autre village qui existait aussi avant la construction de la ville socialiste. Là m’attendait une des dernières chambres de libre sur la ville, car nombreux seraient les monteurs et ingénieurs à loger pour le week-end à Eisenhüttenstadt. Je ne connaissais pas ma chance… Après de si belles rencontres, des hôtes tous différents les uns des autres mais toujours si avenants, j’ai eu l’impression de me retrouver chez la sorcière de la rue Mouffetard ! Me demander si j’ai des chaussons avant de savoir comment je m’appelle, me surveiller par-dessus lunettes et journal : tout pour se reposer ! Peut-être que je suis une enfant gâtée par les jours précédents, mais j’en suis quasi venue à regretter les petites histoires et la bonne compagnie, moi qui avais absolument besoin de calme ! Et le pire, c’est que cela vaut bien une petite histoire… celle de la pension de la rue jardin. J’ai promis à cette propriétaire championne de la roublardise de décrire gratuitement sa pension sur notre site en trois langues. Gratuitement ? On se déride, je fais le tour de la propriété. Six chambres, toutes avec télévision et moquette. Salles de bain avec chauffage au sol, etc, etc. Il n’y a pas à dire, tout est clean. Les enfants sont aussi les bienvenus, mais s’ils pissent au lit, vous repayez le matelas. La nuit est à 19 euros (assez cher pour le coin) et trois euros en supplément pour le petit déj. « Vous pouvez écrire quatre euros, car avec l’inflation des prix… », me dit la propriétaire un rien fourmi… Mais finissons ces « histoires de jardins » sur une note plus loquace : les petits jardins ouvrier de la colline de Diehlo (Diehloer Berge), à l’ouest de la ville, méritent vraiment le détour, malgré leurs sentiers quelque peu scabreux pour les VTT-istes débutants (…). En haut de la colline, de la piste de luge, s’offre une vue génialissime sur la ville. De quoi enfin se ressourcer… Super hôtel-restaurant avec terrasse panoramique, mais personne à la réception et surtout, pas un jeune en vue. Même les ados du village ne s’intéressent guère à l’objet. Et pourtant, le maître des lieux, Henry Bergel, ne manque pas d’idées ! C’est en long, en large et en travers que monsieur Bergel m’explique ses idées, espérant me voir remplir jusqu’à la dernière page de mon petit carnet de notes. Après un long prologue sur la symbolique du lieu choisi, à l’embouchure de l’Oder et de la Neisse, entre l’Est et l’Ouest, dans une région qui a besoin de perspectives, il évoque la difficile construction du centre par EKO Stahl en 1996, puis les spéculations des villageois sur le nouveau bâtiment. « Ce fut un peu difficile pour moi quand je suis arrivé, car j’ai dû recruter le personnel pour le centre et l’hôtel-restaurant monté pour financer l’association », m’explique-t-il. « Les candidats n’étaient pas informés et venaient pour des postes de monteurs, de mécanos. Et moi, je cherchais des cuistots et des agents d’entretien. » Une certaine frustration se fit sentir. Monsieur Bergel reconnaît que les relations avec les villageois pourraient être meilleures. Qu’importe, il a bien des autres champs de bataille en tête. Par exemple la construction d’un pont sru la Neisse qui rendrait le centre européen bien plus accessible aux Polonais. Rien qu’un petit pont pour piétons et cyclistes… pas forcément un « bridge of peace » comme il en fut un temps question. Juste un pont. Pour rendre le centre vraiment européen. Car pour l’instant, les lieux sont plutôt calmes, Les 60 lits ne sont pas occupés. Monsieur Bergel me fait comprendre que la structure, comprenez le personnel à savoir cinq employés et cinq apprentis, n’est pas suffisante pour accueillir des camps de vacances. « ce serait too much ! » Et d’embrayer sur un autre concept, celui de l’unité de la région, côté allemand comme côté polonais. Ici et là, il n’y a plus d’industrie et l’agriculture ne marche pas. Par contre, la nature est magnifique. C’est là qu’il faut faire quelque chose, dans le tourisme. Et d’ajouter que la région est comparable à la Bavière des années 60 en ce qui concerne le tourisme. Une vraie boîte à bonnes idées, ce monsieur Bergel ! Mais la réalisation en semble difficile. Il me parle bien d’une fête annuelle pour les enfants des deux pays, d’une fête de l’embouchure renforçant aussi la cohésion régionale et du partenariat instauré entre les villages voisins. Et quand j’ajoute que je trouve ca maigre comme utilisation des locaux, il ajoute que des séminaires pour entreprises se déroulent dans les salles de l’établissement. Avant tout des séminaires d’entreprises allemandes. Et puis les cyclotouristes de passage, bien sûr. Bref, le centre européen inauguré en l’an 2000 reste en devenir. Peut-être que la construction d’u pont et l’entrée dans l’espace Schengen de la Pologne amèneront des Européens à s’y rencontrer ? Neuzelle, petite ville d’environ 1500 habitants se trouve à mi-chemin entre Ratzdorf et Eisenhüttenstadt, un peu plus à l’intérieur des terres. Inhabituelle y est la juxtaposition de l’Eglise protestante et catholique. Incontournable y est le couvent cistercien de plus de 500 ans d’un baroque à première vue époustouflant : on ne sait où donner de l’oeil. Et puis en y regardant bien, on remarque que tout ce marbre n’est que revêtement simulé, que la pierre n’est parfois que du bois savamment travaillé. Personnellement, c’est cet art de paraître qui m’a fascinée… pour le reste, à chacun de juger. C’est en tout cas le dit couvent, dont le contraste est grand par rapport aux autres maisons dans l’ensemble assez modestes, qui assure l’afflux de touristes. A moins que ce ne soit la brasserie du couvent, la dernière de la sorte dans le land de Brandebourg, qui depuis plus de 400 ans approvisionne les villages voisins en bière. Difficile ici de sortir des sentiers battus par les touristes. Un petit détour par l’office de tourisme ne m’en apprendra pas davantage. De projet germano-polonais, il n’y aurait que le lycée de la ville. Le seul où les élèves peuvent apprendre le polonais. Mais seulement si les parents peuvent se le permettre, car l’établissement est privé. Fin de journée : je raccompagne Vivien à la gare et m’en retourne chez les Schulze. La famille est si harmonieuse, je préfère passer l’orage annoncé pendant la nuit en leur compagnie plutôt que de me remettre en chemin ! En passant, je ne peux que conseiller de pédaler à la nuit tombante, c’est le meilleur des moments pour voir toute sorte d’animaux. Dernière rencontre en date : de jeunes cerfs qui essayaient leurs mini bois sur la piste cyclable à l’entrée de . L’un d’entre eux est venu me saluer de près, mais je vous avoue qu’à moins de deux mètres de distance, je n’ai pas osé utiliser l’appareil-photo… Monsieur Budras m’avait bien expliqué qu’autrefois, l’état allemand avait prié les habitants de ne plus habiter si près des rives de l’Oder, aujourd’hui côté polonais : les inondations étaient trop fréquentes et les subventions trop importantes. Résultat, les villages de Krzesin, Bytomiec et Miłow sont un peu plus reculés dans les terres. Mais tout de même, un ferry permettait de passer l’Oder et de se rendre à Ratzdorf. Le grand-père de la famille Schulze me montre sur la carte : un ferry pour passer l’Oder et un autre pour passer la Neisse, reliant lui Ratzdorf à la commune de Kosarzyn, juste de l’autre côté de la Neisse. Le grand-père connaît bien le coin. Il est lui-même né à quelques kilomètres de Kosarzyn, à Łomy. « De l’autre côté, il y a un joli lac, avec un camping. Il n’est pas en très bon état, mais on peut y manger des glaces et des saucisses jusqu’à plus faim. » Les Schulze se rendent de temps en temps de l’autre côté. Parfois sans faire le détour par les postes-frontière de Guben-Gubin au sud ou de Francfort sur l’Oder-Słubice au nord. Ils empruntent alors le bateau affrété pour la messe œcuménique qui a lieu au pied de la croix de la rencontre (« Kreuz der Begegnung »). La fameuse croix a été plantée en septembre 2003 au bord de la Neisse, côté polonais, non loin de l’embouchure. Les Allemands ont fourni la croix et les Polonais le socle. Quant à l’emplacement, il aurait été choisi ainsi car les autorités polonaises faisaient moins de manière que les allemandes. Comprenez moins de formulaires à remplir. C’est que me raconte entre autres la grand-mère de la famille Schulze. La coopération entre l’Eglise protestante côté allemand et l’Eglise catholique côté polonais est un premier pas. Mais déjà, les réflexions vont plus loin et les avis se partagent sur la construction d’un pont pour piétons et cyclistes sur la Neisse. C’était il y a dix ans, mais monsieur Budras s’en rappelle bien des inondations de 1997, lui qui habite près de l’embouchure de la Neisse et avait fait reconstruire sa maison en 1996 pour l’agrandir à la taille de sa famille. « L’Oder a toujours eu des hauts et des bas », me raconte-t-il. « En 1930, en 1947 et la Neisse en 1958. Mais rien de comparable avec 1997. » Il m’explique que normalement, le niveau des deux cours d’eau n’augmente pas en même temps à Ratzdorf, que la Neisse, plus rapide, précède toujours l’Oder, plus large et méandreuse, et qu’ainsi le niveau de l’eau s’autorégule de soi-même. Mas en 1997, ce fut toute une autre histoire. Les inondations du siècle, comme le mentionne le petit recueil que Katrin m’avait remis la veille. Les deux dépressions « Xolska » et « Zoe » se sont rencontrées non loin de là où l’Oder prend sa source et y ont déversé quelque 50 à 70 litres d’eau par mètre carré. Même une nature intacte n’aurait probablement pas empêché la catastrophe. « En République Tchèque, dans les montagnes Riesengebirge où il a plu, beaucoup de forêts ont été dévastées, victimes des pluies acides issues des usines chimiques. Mais je ne pense pas que les arbres auraient réussi à absorber toute l’eau en 1997. » Mi-juillet, la petite maison au milieu de l’eau qui affiche le niveau de l’eau ne cesse d’afficher un niveau plus haut. 6,09 mètres au lieu d’une moyenne de 2,50 mètres : le 17 juillet, les villageois commencent à vraiment se faire du soucis. Le niveau n’a pas l’air de vouloir baisser. La maison de la famille Budras a déjà les pieds dans l’eau. « Il n’y a pas de digue à Ratzdorf parce que jusqu’à la fin des années 50, les bateaux s’arrêtaient ici pour être réparés au chantier naval du village. » Et de m’expliquer en passant l’histoire de Ratzdorf, village de plus de 750 ans. « La commune dépendait du couvent de Neuzelle, à une dizaine de kilomètres d’ici, et se composait d’un mélange de mariniers et de fermiers. La pêche jouait un grand rôle et puis, vers 1800, le transport vers Cottbus et Guben des matières premières pour la fabrication de tissus aussi. Jusqu’en 1945. ». Ensuite, comme me l’avait déjà expliqué Katrin la veille, la commune s’est agrandie, accueillant pas mal d’Allemands « de l‘autre côté » ayant dû quitter leur demeure sur ordre des soldats russes. Comme monsieur Budras. Après la guerre, une vingtaine de personnes travaillaient encore au chantier naval du village, là où aujourd’hui des hôtels accueillent les touristes. « Et ici, c’était la maison où le personnel des bateaux passaient la nuit », m’explique monsieur Budras. « C’est la troisième maison construite sur le terrain. La première maison a brûlé et la seconde reconstruite en 1948, toujours pour héberger le personnel des bateaux pendant les réparations, a laissé la place à celle-ci en 1996. Nous avons reconstruit pour pouvoir accueillir toute la famille. » Le terrain appartient aux Budras depuis 1961. Après la fin du chantier naval, les terrains voisins, eux, furent d’abord utilisés pour une coopérative de production agricole, tournant autour du poisson et des vaches. Avant de devenir aujourd’hui des hôtels. Une terrasse ensoleillée dans le jardin de la famille Schulze. Eva Schulze a préparé un délicieux déjeuner et attend, avec son mari, Charlotte, qui traverse quelque peu nerveuse le jardin soigné de la famille. La jeune française s’était retrouvée la veille au soir devant la porte du jardin et avait raconté son projet. Qu’elle parcourait la région Oder-Neisse et qu’elle cherchait des gens et des histoires intéressantes. La famille Schulze est interessante. Et Ratznorf aussi. Charlotte glanne. Cherche un endroit où passer la nuit, des projets germano-polonais. Mercredi soir, elle était tellement fascinée par le paysage, par la lumière – idéale – par le soleil qui se couchait lentement à l’horizon, qu’elle ne s’est mise que très tard à chercher un endroit où dormir. Pas à pas, elle présente son projet. Elle demande à rencontrer les connaisseurs des lieux, s’il n’y a pas une place dans le jardin pour planter sa tente, et, avec un peu de chance, elle atterrit sur une terrasse comme celle des Schulzes. Mais Charlotte est un peu stressée. Elle doit se dépêcher de mettre les textes de la matinée en ligne. Ce n’est pas si facile car la connexion Internet n’est pas aussi bonne à la campagne qu’à la ville. Et puis ses hôtes l’attendent pour déjeuner… Avec beaucoup de bonne humeur et une pincée de charme à la française, Charlotte parvient à fasciner ceux qu’elle rencontre. Elle écoute toujours, pose des questions et rit. Pas un rire faux, non, elle prend vraiment plaisir à écouter les gens. Et quand on la voit sur son vélo, parcourir les magnifiques paysages de l’Oder-Neisse, on est loin de s’imaginer toute la coordination et toute la force que demande ce projet. Avec beaucoup de courage, d’optimisme et de confiance en ceux qu’elle rencontre sur place, elle découvre la région et permet, en décrivant son aventure et en la publiant en ligne en trois langues, à des milliers de personnes de découvrir avec elle. |