Archives pour les ‘Allgemein’ catégorie

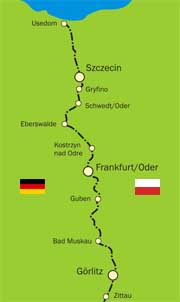

La journée va être longue, mais Helga et Eberhard m’ont préparée un petit-déj de chef dans leur jardin: leur hospitalité est vraiment épatante, je ne peux que recommander la maison aux personnes de passage dans la région! Et c’est décidé, mes deux hôtes seront de la partie ce soir, pour la journée rencontres à la Neissegalerie. Mais avant, vite vite, je dois me mettre en chemin: c’est qu’Helga a parlé du Veloblog à son chef et maintenant, le directeur du musée de Silésie m’attend dans son bureau. Markus Bauer s’est intéressé à la Silésie après s’être énervé du fait que le thème soit encore, dans les années 80, la chasse gardée de la droite conservatrice. L’historien de formation se montre plutôt réceptif à mes questions et me conte l’histoire du musée de Silésie. Tout commence par le pourquoi du comment le musée se trouve à Görlitz: “une question très politique”, me prévient d’entrée de jeu Markus Bauer, le directeur du musée. “Tout le monde n’est pas d’accord sur la question de savoir si Görlitz appartient ou non à la Silésie”. Et de m’expliquer en détails les relations entre la région de l’Oberlausitz, à laquelle appartiennent Görlitz et la Silésie, une fois passé Napoléon. Puis Monsieur le Directeur développe le processus aboutissant à l’ouverture d’un musée sur la Silésie: “Tout commence dans les années 50, avec les Allemands déplacés de Silésie, aujourd’hui la Pologne. Les Silésiens, comme on les appelle, ont formé des “Heimatstuben” dans les nouvelles villes allemandes où ils furent déplacés. On se retrouvait chez soi ou dans un café… souvent selon les villes d’origine. Par exemple à Cologne, il y avait un “Heimatstube” pour la grosse communauté de Breslau (Wrocław). Et dans les années 70, toute une discussion s’est développée sur l’avenir de ces “Heimatstuben” et autres petits musées locaux consacrés à la culture silésienne: qu’allaient-ils devenir après la première génération de déplacés?” De là, le vœu d’ouvrir un musée central. Au début, il fut question d’Hildesheim, non loin d’Hanovre, beaucoup de Silésiens vivant dans la région. Puis Gerhard Schröder fut nommé comme ministre président de la région de Basse-Saxe, à la tête d’une coalition rouge-verte, et mit fin au projet de suite. “C’est que le concept du musée était alors plutôt discutable, présentant les Silésiens comme un peuple en exil”, commente Markus Bauer. “Un musée pour les artistes silésiens contemporains était aussi au programme, mais renfermant la communauté sur elle-même plus qu’autre chose. Or les enfants des Silésiens se sentent avant tout bavarois, saxons, etc.” Bref, le projet d’un musée à Hildesheim est tombé à l’eau. L’idée d’un musée central sur la Silésie fut relancée après la réunification allemande, en 1990, et à Görlitz fut fondée une association qui obtint rapidement le soutien de l’état fédéral allemand puis, après quelques discussions, celui du land de Saxe. Une Fondation fut créé en 1994, les travaux lancés en 1999 et le musée inauguré l’année dernière. “Beaucoup de Silésiens qui avaient fui l’Armée Rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale et s’étaient établis ici, de l’autre côté de la Neisse, en pensant retourner dans leur région d’origine une fois le calme revenu, beaucoup ont montré leur soutien, ou disons, leurs enfants ont montré leur soutien”, rapporte Markus Bauer. Le musée de Silésie semble le bienvenu à Görlitz, sur la place du marché. “Un musée du pays”, selon son directeur. La collection du musée permet de présenter la culture et l’histoire de la Silésie sur les 100 dernières années. “Nous recevons de nombreux dons des Silésiens”, explique Markus Bauer. “Beaucoup ont conservé la clé de leur maison, les vêtements qu’ils portaient lors du passage de la frontière, leurs valises, etc. Et souvent, leurs enfants ne veulent plus entendre parler de la Silésie, eux qui pendant toute leur enfance ont entendu combien la Silésie était belle, combien les déplacements furent traumatisants, etc.” Résultat: les reliques rejoignent la collection du musée de Silésie. “Le musée s’est fixé deux priorités”, me précise encore Markus Bauer. “Soigner à la fois le contact avec les Silésiens vivant depuis 1945 en Allemagne ainsi qu’avec les Polonais qui ont repeuplé la région après la guerre et qui, souvent, ont été eux-mêmes déplacés de la frontière entre Pologne et Ukraine et ont mis du temps à se sentir chez eux dans la région, ayant longtemps eu peur de voir revenir les Allemands. Mais maintenant, l’intérêt pour l’histoire de la Silésie est bien là!” Peut-on de là parler d’une certaine conscience transfrontalière d’être Silésien? “Difficile à dire”, me répond Markus Bauer. “Mais parfois, lors de rencontres entre anciens Silésiens et nouveaux habitants de la région maintenant polonaise, les souvenirs se mêlent. Certains constatent qu’ils sont allés dans la même école, ont habité dans la même rue, etc. De là le sentiment d’une certaine unité, au delà des frontières. Mais ce n’est pas encore vraiment répandu”. Une visite des collections du musée, présentées en allemand comme en polonais, permettrait certainement d’en savoir plus! Il me faudra vraiment revenir… pourquoi pas cet hiver, pour voir l’exposition sur la porcelaine silésienne!

Après avoir rencontré l’association partenaire “Wir°My” pour les derniers préparatifs du rallye dans Görlitz-Zgorzelec, m’être présentée à la Neissegalerie, là où se déroulera la “journée rencontres” du Veloblog, et avoir été plusieurs fois confrontée à la question “vous êtes la Française du journal?” en distribuant les flyers, me voici assise en face d’un jeune coach en communication, Jörg Heidig, diplômé psychologue en communication et faisant partie de l’équipe de l’Institut pour la communication, l’information et la culture de Görlitz. Le jeune intellectuel m’avait été recommandé par Rebecca - ma première hôte à Grosshennersdorf - pour être en train d’écrire sa thèse sur la manière dont les Allemands, les Polonais et les Tchèques s’estiment et s’autoestiment. Le regard de l’autre sur l’autre dans l’eurorégion de la Neisse, d’après un échantillon de quinze à vingt personnes par nationalité. “Mon but est d’améliorer la compréhension et, de fait, la communication entre les trois nationalités”, me dit Jörg Heidig. “Pour l’instant, il y a bien des coopérations, mais plus prescrites que spontanées.” Pour l’instant, il en est au début de la phase exploratoire de sa thèse et interroge les Allemands sur l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, des Polonais et des Tchèques. “On retrouve vraiment les vieux stéréotypes, à savoir que les uns comme les autres sont pauvres mais chaleureux et hospitaliers. Beaucoup d’Allemands se disent plus proches des Tchèques que des Polonais. Peut-être parce que les Tchèques ont longtemps évolué dans des sphères culturelles germanophones”, avance Jörg Heidig. Selon ses premiers entretiens, l’intégration de la Pologne et de la République Tchèque dans l’Union Européenne en mai 2004 est considérée avec ambivalence. “Les uns se réjouissent d’être moins périphériques depuis l’élargissement de l’UE, les autres redoutent la hausse de la criminalité, du trafic de drogues, des vols de voitures”. Et à la question de savoir si un jour la frontière disparaîtra, on lui répondrait souvent que non, de toute façon, il y a la barrière de la langue…

… fut une Lech, une petite, car le soleil tapait fort! C’est en compagnie de trois cyclistes polonais rencontrés en chemin que je suis arrivée à Zgorzelec. Mirek et ses collègues du service des urgences d’un hôpital de Zgorzelec. De quoi baragouiller en polonais et d’apprendre que la Lech, dont les énormes bouteilles de 0,66L sont souvent servies dans le coin, vient de Poznan.

Me voici en train d’écrire depuis la “Ratskeller”, l’ex-restaurant de l’hôtel de ville. La maison, en ce moment inhabitée - comprenez “à louer” - est située sur la place de la Mairie d’Ostritz. Drôle d’expérience que de dormir chaque soir dans un lieu différent, passant d’un monastère à un bâtiment vide. Quelque peu fascinée par l’endroit, j’ai fait un petit tour, appareil-photo à la main… (image 1, 2, 3, 4, 5). Après tout, c’est aussi une donnée de la région frontalière, toutes ces bâtisses pleines d’histoires mais quasi vides de contenu! La clé des lieux m’a été gentiment remise la veille par Gregor Glodek qui occupe la maison des associations de la petite ville et m’en présente volontiers les activités. “Tout a commencé peu de temps après la réunification, à partir de contacts personnels qui existaient de part et d’autre de la frontière”, m’explique-t-il. “Nous voulions vaincre les a priori existants, gommer au mieux les vieux ressentiments.” Aujourd’hui, la maison des associations chapeaute plusieurs initiatives de coopération entre les pays voisins. Ici la maternelle germano-polonaise “Kinderhaus St. Franziskus” accueillant une dizaine d’enfants des deux pays, là un théâtre germano-polonais apprenant en deux langues l’art de la pantomime aux 7-14 ans. Et c’est loin d’être tout! Une fois par an, Gregor Glodek se rend également en Pologne avec une dizaine de jeunes lycéens allemands pour découvrir à la voile la région des Masures. “Sans vraiment s’en rendre compte, les jeunes reçoivent ainsi une autre image de la Pologne. Ils ne la voient plus seulement à travers les bazars bordant la frontière mais ils la découvre de l’intérieur.” Enfin, depuis plus de dix ans, la maison des associations d’Ostritz organise les fameuses marches européennes ou “Europawanderungen”: quelque 40 km pour découvrir en 3 ou 4 heures les trois pays voisins que sont l’Allemagne, la République tchèque et la Pologne. “Notre ambition est de présenter la région comme une unité, d’inciter les gens à vivre les uns avec les autres et non les uns à côté des autres”, répond Gregor Glodek lorsque je l’interroge sur le pourquoi du comment. “Le fleuve doit retrouver sa fonction initiale, nous unir et non nous séparer.” Et d’ajouter: “Nous avons commencé avec une dizaine de personnes et maintenant, ce sont cinq à six cents participants venant de toute l’Allemagne qui nous rejoignent!” En 2003, les randonneurs avaient même eu une dérogation spéciale pour traverser la Neisse à Hagenwerder (au nord d’Ostritz), alors même que le pont en question n’était pas encore en service… Pour organiser toutes ces activités, Gregor Glodek est le seul employé à temps complet de la maison des associations. Ses multiples partenaires sont bénévoles. Et s’il n’en exprime pas clairement le souhait, il semblerait toutefois qu’il ne rechignerait pas à avoir de vrais collègues pour abattre tout ce travail…

Pause organisationnelle: rejoignez le Veloblog pour un temps dans la ville double de Görlitz-Zgorzelec, un programme du tonnerre vous y attend (un petit clic en haut à gauche sur “programme détaillé” vous permettra d’en savoir plus sur cette première “journée rencontres”). Tout est gratuit, mais des petits plats confectionnés avec amour sont les bienvenus… pour le buffet autogéré de la soirée! A noter: Elkin et Barbara, rencontrés à Grosshennersdorf (voir l’article sur le centre de rencontres du 15.07), nous rejoindront pour des pantomimes sur le thème de la frontière. Plusieurs personnes rencontrées sur le chemin, des petits Suisses de Zittau au marchand de kebabs d’Ostritz seront là. Pourquoi ne pas nous rejoindre à votre tour?! Rendez-vous sur le “forum” pour les covoiturages et partage de billets de train. Bon voyage et à très bientôt: je dois moi aussi me mettre en chemin! Uwe Rada me l’avait bien dit: la gare d’Ostritz est une gare allemande en territoire polonais. ça veut dire ce que ça veut dire… Bien décidée à en savoir plus, je me suis rendue sur les lieux pour tailler la bavette avec les douaniers. L’un est allemand, l’autre polonais: c’est le “one-stop”, m’expliquent-ils, un contrôle en commun pour faire gagner du temps à tout le monde - et soigner le budget consacré aux douanes des deux états respectifs. Tous deux sont chargés de surveiller ce petit pont pour piétons passant au-dessus de la Neisse et reliant Ostritz à sa gare, située en Pologne depuis 1945 et le nouveau tracé de la frontière. Ironie de l’histoire. “Incroyable mais vrai, ici aussi, l’Allemagne doit assurer le contrôle de la frontière. Nous sommes responsables d’une de ces fameuses frontières extérieures de l’espace Schengen”, me raconte non sans une certaine malice dans les yeux le fonctionnaire allemand. “Nous contrôlons pour être sûrs que des Roumains ou des Ukrainiens ne rentrent pas comme ça dans Schengen.” Et d’ajouter qu’à partir de l’automne 2008, ce sera au tour de la Pologne de prendre la relève. “Nous aiderons bien les collègues un peu plus longtemps, le temps que tout soit en place”. La tâche la plus importante de ces messieurs consiste à contrôler les passagers transitant entre la gare et sa ville, la ville et sa gare. Car les trains allemands longeant depuis plus de 130 ans la vallée de la Neisse entre Zittau et Görlitz se jouent bien de la frontière et font halte en territoire polonais pour desservir Ostritz. Résultat, les passagers sont contrôlés à la montée comme à la descente du train. Ne pensez donc pas sauter dans le train ou dernier moment mais prévoyez plutôt quelques minutes supplémentaires pour découvrir cette absurdité et relativiser la conception de frontière comme d’étanchéité de l’espace Schengen.

C’est cette fois au monastère de Saint Marienthal que j’ai trouvé refuge. L’immense monastère cistercien situé au bord de la Neisse a fortement participé au développement de la ville frontalière d’Ostritz mais n’a pas grand-chose à voir en lui-même avec la frontière. Existant depuis le XIIIème siècle et actuellement en pleine rénovation, l’établissement où vivent aujourd’hui encore quatorze soeurs offre un toit pour la nuit aux personnes de passage. Exception faite du calme des lieux, de la Bible posée sur la table de nuit et du petit Jésus accroché au mur, rien de bien différent par rapport à une pension. Un élément intéressant toutefois pour le Veloblog est le projet PONTES, lui aussi logé au monastère. Rattaché au centre de rencontres international de ce dernier, PONTES développe des rencontres trinationales dans l’eurorégion de la Neisse. “L’organisation a vu le jour en 2002 avec le lancement du programme “région en apprentissage” du ministère de l’Education allemand”, m’explique gentiment Claudia Meusel. “PONTES développe des projets pour développer la région, aider les habitants à y trouver du travail, les hommes comme les femmes.” D’autres agences PONTES se trouvent en Pologne et en République tchèque et participent à la coordination des différents projets. Depuis leur intégration dans l’Union Européenne et une plus grande facilité à obtenir des subventions, les Polonais et les Tchèques se montreraient de plus en plus intéressés, selon madame Meusel. Et de raconter, un brin amusée, la manière dont se déroule leur travail en commun: “les Allemands sont toujours très corrects, ils font des photocopies pour tout le monde et sont très ponctuels. Les Tchèques et surtout les Polonais, eux, sont plus relaxes. Le travail est fait, mais parfois, il faut le répéter cinq fois!” En revanche, Polonais comme Tchèques seraient de plus en plus nombreux à maîtriser la langue de Goethe. Peut-être du fait que les rencontres ont en général lieu au monastère Saint Marienthal, du fait de l’équipement à disposition? PONTES est actuellement en pleine phase de transition. Le programme “région en apprentissage” est arrivé à terme, il faut maintenant rendre des comptes et trouver de nouveaux soutiens financiers. Mais madame Meusel ne se fait pas de soucis, l’aventure va se poursuivre, les quatorze personnes employées à PONTES et leurs partenaires vont continuer à se démener pour organiser des projets afin de dynamiser l’eurorégion de la Neisse.

Vous voilà au courant de mes sautes d’humeur. Une manière un peu plus vivante, peut-être, pour vous présenter les deux chemins possibles entre Zittau et Ostritz, petite ville située le long de la frontière, un peu plus au nord. Avec anecdote au passage… Côté allemand, il existe une piste cyclable longeant la Neisse, de quoi rouler à l’ombre et à plat, au milieu de la forêt. Chic! Côté polonais, pas de piste cyclable mais une route de bonne qualité et peu fréquentée. Cela vous permet de découvrir le poumon économique de la région, au prix toutefois de quelques petites côtes. Mais qui monte redescend. Et le village de Posada, non loin de la Neisse est d’un pittoresque qui mérite le détour. Et si, du dit petit village, il est impossible de passer de l’autre côté de la Neisse pour rejoindre le monastère Saint Marienthal, un petit sentier à travers bois permet de rejoindre le prochain poste frontière, à Ostritz. C’est ce que m’ont affirmé des Polonais depuis leur jardin. “La frontière? Tout droit et puis à gauche”. Léger doute en voyant le chemin devenir sentier et les moustiques affluer et petite pensée pour ma professeur de polonais en espérant avoir compris. C’est que la nuit tombe… et ne voilati pas qu’au bord du sentier… horreur: un petit orvet mangé par les mouches!! Je me mets à pousser des cris de souris: panique à bord, phobie à l’horizon! Je crois ne jamais avoir pédalé aussi vite dans des ornières, les yeux à demi-fermés. Petite folie qui m’a toutefois permis d’atteindre le fameux poste frontière pour piétons et cyclistes d’Ostritz deux minutes avant 20 heures, heure de sa fermeture…

Un peu déboussolée par “le trou”, mes pensées vagabondent. Ah, qu’est-ce que ce serait pratique, un poste frontière pour se rendre “de l’autre côté”, à Hirschfelde, histoire de savoir ce qu’il en est de l’ancienne centrale! Un pont est bel et bien prévu, mais se fait toujours attendre. Perdue dans mes pensées, me voici également égarée sur la route. Bien trop à l’est de la frontière, j’arrive à Bogatynia. Le temps de réaliser que je n’ai pas un sou pour remplir ma gourde. Pas un zloty. Quelle tête en l’air! Heureusement, le prochain distributeur n’est pas loin et je peux tirer mon premier billet polonais avec ma “EC-Karte” allemande, le tout sans commission, Europe oblige! Ravigotée, j’en profite pour visiter la petite ville de Bogatynia, observer les nombreuses maisons à l’architecture régionale (”Umgebindehäuse”)… et demander de plus amples informations sur les cheminées voisines de Turów (2, 3.) Réponse assurée par le concierge de la bioraffinerie de Bogatynia:

C’est le grand trou gris mentionné sur la carte qui m’a incitée à passer la frontière. Je voulais les voir, les mines de charbon à ciel ouvert de Turów, même sous le soleil ardent du début de l’après-midi. C’est qu’elles ont une sacrée histoire, ces mines. Une histoire vieille de plus de deux cents ans. L’exploitation qui emploie aujourd’hui plus d’un millier de personnes se trouve côté polonais, à Turoszow. Autrefois Türchau, en Allemagne. En 1945, la mise en place de la “frontière de la paix” a imposé un changement de direction. D’allemandes, les mines sont devenues polonaises. Plus de 300 employés allemands auraient été congédiés, remplacés par des Polonais. Et avant la construction en 1951 de la centrale électrique de Turow, au nord de Bogatynia (Pologne), l’électricité était produite côté allemand à Hirschfelde puis renvoyée en Pologne. De quoi alimenter bien des ressentiments! Toujours est-il que le site reste indescriptible. Un immense trou de plus de 2600 hectares. Imaginez un peu! C’est tout simplement inhumain, comme un désert, mais non naturel. Malgré le soleil tapant, j’en ai encore des frissons dans le dos et vous laisse découvrir le reste en images (2, 3, 4, 5, 6). Les plus accros peuvent se rendre sur place et solliciter une visite. La Umweltbibliothek de Grosshennersdorf le permet… |